RECORD

Eno.208 《4i.無感動》の記録

初夏、重苦しい曇りの下にて

踏み入る夏の曇り空はどこか肌に張り付く湿気を伴い、陰鬱さに拍車をかけている。

暗い昼下がりの下町の商店街はどこか寂れていて、物悲しくシャッターの降りた店舗がチラホラと並ぶ。

穏やかではあるものの、どこか停滞した雰囲気のアーケード。その下を歩く人々の顔にもまた、似たような雰囲気が付きまとっていた。

背の曲がった歯の黄色い老人。量産型のようなブレザーの裾を汚した女子高生。草臥れた面差しを隠さぬ主婦。スマホを耳にあてながら見えぬ相手に頭を下げる営業職の男。

すれ違う人に視線を寄こさぬまま歩く彼らは、夏の日差しも陰る今日をいつもどおりに過ごしている。

夏の暑さと反比例するように、彼らの活気は失われるばかりであった。

今年、夏はまだ始まったばかりというのにも関わらず猛暑日和が続いている。茹だるような湿気が肌にまとわりつくようだった。

時折開いている店から不健康な冷気が風となって吹く事の、なんと魅惑的なことか。それが耳障りなパチンコ屋であったとしても、つい足を止めたくなるような魅力を放っていた。

今もまた、一人。汗シミの浮かんだワイシャツの首元を緩めるサラリーマンが、パチンコ店へと吸われていく。どこにでもある光景の一つ、魔の差した光景。

その横を、一人の巨漢が抜き去った。

欠けた床タイルの上を平靴で踏みしめ、片手に持った金に赤青細工の錫杖を揺らす。

和洋折衷じみた改造法衣、天蓋を被り、長身。190cm。僅かな肌の見える場所は浅黒く、異人である事がうかがえる。

賑やかさのない下町に似つかわしくない虚無僧の背中。

それだけならば頭の悪いコスプレイヤーか、カルト宗教的な団体の一人だと思われたかもしれない。

しかしその男が人ではない事は、傍から見ても明らかだった。

赤から青のグラデーションがかった艶めいた角に、背から伸びる白鳥と蝙蝠の翼がそれぞれ一対ずつ。天蓋の破れ目から覗く複数の瞳は青々と輝き、天蓋の内側を不気味に照らしていた。

明らかに人の世にいるには不釣り合いな人外。

しかし、不思議なことに誰も彼もが彼を気にかける事はなかった。

いや、気づいてすらいなかったかもしれない。

今ですら、小さい子供が悪魔の足元すれすれを横切っていたが、避けるそぶりすらなく、マルで何も見えていないような目で目当ての菓子屋に駆けこんでいった。

当然だった。悪魔の姿は人の目に捉えられていない。ましてや今、悪魔の体はガス状、アストラル粒子と魔力のみによる構成である。

素養がなければ、誰しもが彼を見る事はできない。

それは見えなければいないも同じだった。

無感動の悪魔は、迷う素振りもなく商店街を抜けていく。

ここは己の世界、魔界に繋がる───ではなく。

己の契約者の世界に来ていた。

現代社会。

奇跡も見えず、神仏もないように見える世界を外来種たる悪魔が歩く。

黒い裾を翻し、錫杖の金属飾りが鳴る音だけがしゃんしゃんと響く。

町から外れた精神病院。どこか年代を感じさせる古めかしい壁のそこに目的の人物がいる。

悪魔は躊躇うことも無く白の十字の刻まれた建物へと侵入していく。

開放病棟。

建物内は外よりも涼しかった。

歩き回る看護師と、青白い顔の患者達がチラホラと見える。

精神に見えぬ外傷を負った者が療養に来るためか、陰鬱さの印象は拭えない。

それでも病室から出ている者は比較的息がしやすいようで、歓談や趣味に耽る者も見かけた。

看護師達の尽力の元、清潔で明るい室内環境が維持されているのもあり、落ち着いた雰囲気が漂っている。

うち、一人。

眼鏡をかけた地味な顔つきの少年が悪魔を見て不思議そうにした。見えている。

素質が高いのか、あるいは病で一時的にこちら側に近いだけなのかは分かり兼ねる。

黒髪の、どこか膿んだ目をした草臥れた子供だった。手足が細く、いくつかの手当された傷が見受けられる。伸びた首回りの掻き傷跡は、一日二日でついたものではない。

ここに居るということは、何かしら問題のある子供なのだろう。読書の途中だったのか、懐かしい青い鳥の文庫本が開かれていた。

病院にいるには似つかわしくない悪魔の姿に訝しげにしていても騒がないのは、妄想や幻覚を疑っているからだろう。近くには看護師がいて、チラチラと子供を伺っているのが見える。それも含めて、騒ぎ立てにくいのか。

悪魔は少しだけ天蓋ごと首を傾げて、会釈をした。

彼は何も言わず、ただじっとこちらを見るだけだ。何もうつしていないような目で、眼鏡越しの現実と幻覚を見極めようとしている。

やがてこの世界の常識が勝ち、現実ではないと自己判断したようだった。

悪魔へ挨拶も返さずぷい、とそっぽをむく。意識は手元の本の世界へ戻って行った。

それを見届けると、悪魔は病棟内を歩きだした。

向かう先は隔離病棟。

本来であれば担当看護師達が施錠をしっかりとしているはずの病棟入口。

分厚い扉に手を当てて、悪魔はするりと内側へと入り込んだ。

開放病棟と比べて、明らかに空気が澱んでいた。どことなく、薬臭い。陰鬱さに拍車がかかっている。

閉ざされた病室の並ぶ廊下は物々しく、刑務所を思わせる重苦しさがあった。

檻の意味合いは患者をただ外界から引き離すだけではなく、保護も兼ねている。

それでもここに閉じ込められる患者の内、何割かは本人の意思を無視したものである。そう思うと真っ当な連中がここを忌避するのも当然であった。

扉を貫通して微かに聞こえる叫び声、物の倒れる音。扉を叩く音。

様々な音を無視しながら、悪魔はゆっくりと目的の人物を探して歩いていった。悪魔の黒い背中が通った後には、どことなく腐ったような、酸いの混じる甘い匂いが残る。不安を煽る騒がしさは、彼の通った道になぞるように静寂に飲み込まれて行った。

元より精神面に重大な不安を抱える者の集いだ。無感動の悪魔の権能に抗う術などありはしまい。患者たちが緩やかに自室に崩れ落ちて、床の上で転がるのに一呼吸もいらない。悪魔の残り香だけで充分だった。

悪魔は扉のプレートを一枚一枚確認していった。

そう時間もかからず、『行木』というプレートを見つける。

ここに用があった。ここにしかなかった。

施錠された二重扉の内側へと入っていく。

部屋の中は、きわめてシンプルだ。

ベッドや、着替え用のクローゼット、手洗い場。窓は嵌め殺しの構造で開ける事はできず、その上に柵が設けられている。壁や床が柔らかく、調度品の角は丸められている。気遣いを感じつつも、なんとなく圧迫感のある部屋だった。

紐状や刃物類はなく、自傷行為につながるようなものは本来は許可がなければ持ち込めない。ベッドの上には白く細い壮年の女性が横たわっている。

身体拘束はされておらず、やつれた頬に黒髪がかかり、うっすらと開いた目の下には濃いクマがあった。

行木直生の母親だった。精神を病み、長い間ここに入院している。

悪魔が権能を垂れ流したままのせいで、動く気力もないのだろう。奪われ続けて考える事さえ放棄した有様は、ある意味では近年で最も彼女にとって穏やかな時間かもしれなかった。

それは悪魔が姿を現しても変わらず、彼女は悪魔を眺めても特に大きなリアクションを見せる事はない。

悪魔はそれをいいことに、のんびりと彼女を眺めた。

みすぼらしい女だな、と思う。窶れて、病んで、酷く草臥れて膿んでいる。ベッドの上でこうして無気力に横たわっていると、打ち上げられた魚の死骸のようにも見えた。

悪魔は天蓋下の顎に触れた。白い爪先が、褐色の肌を掻く。

嘯く声に、明確に。

彼女から反応があった。

指一本動かせるような状態でもないにも関わらず、瞼が震えて瞳が動いた。

否定したかったのかもしれない。

あるいは、肯定がしたかったのかもしれない。

分からない。悪魔には。人の、母親の気持ちなど。

ただ漠然と得た感想を口に出しただけで、傷つけている自覚もなかった。実る作物の為に雑草を引き抜くような、ただそんな心地に過ぎない。

契約者がどうでもいいとしたものを、己の一存で好きにするだけだ。

それでもその瞳に惹かれて、不思議そうに眺めていた。ここまでかれ果てておきながら、何を隠し持っているのかを気にかけた。皺の多い、気苦労ばかりしてきたのだろう目元はどこかしら彼に似ている。

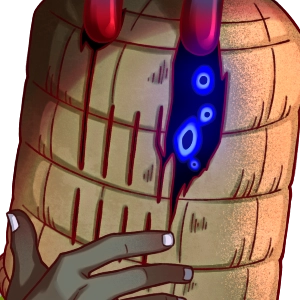

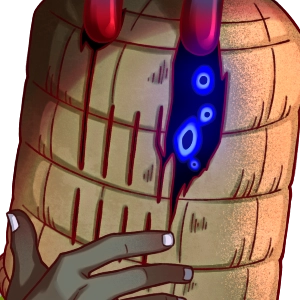

そんな行木の母の顔に、大きな黒い手が重なって。

痩せてたるんだ瞼を丁寧に閉じさせて。

それで。

それで。

![]()

血袋3つ。感情の石1つ。呻きもせず並んでいる。

暗い昼下がりの下町の商店街はどこか寂れていて、物悲しくシャッターの降りた店舗がチラホラと並ぶ。

穏やかではあるものの、どこか停滞した雰囲気のアーケード。その下を歩く人々の顔にもまた、似たような雰囲気が付きまとっていた。

背の曲がった歯の黄色い老人。量産型のようなブレザーの裾を汚した女子高生。草臥れた面差しを隠さぬ主婦。スマホを耳にあてながら見えぬ相手に頭を下げる営業職の男。

すれ違う人に視線を寄こさぬまま歩く彼らは、夏の日差しも陰る今日をいつもどおりに過ごしている。

夏の暑さと反比例するように、彼らの活気は失われるばかりであった。

今年、夏はまだ始まったばかりというのにも関わらず猛暑日和が続いている。茹だるような湿気が肌にまとわりつくようだった。

時折開いている店から不健康な冷気が風となって吹く事の、なんと魅惑的なことか。それが耳障りなパチンコ屋であったとしても、つい足を止めたくなるような魅力を放っていた。

今もまた、一人。汗シミの浮かんだワイシャツの首元を緩めるサラリーマンが、パチンコ店へと吸われていく。どこにでもある光景の一つ、魔の差した光景。

その横を、一人の巨漢が抜き去った。

欠けた床タイルの上を平靴で踏みしめ、片手に持った金に赤青細工の錫杖を揺らす。

和洋折衷じみた改造法衣、天蓋を被り、長身。190cm。僅かな肌の見える場所は浅黒く、異人である事がうかがえる。

賑やかさのない下町に似つかわしくない虚無僧の背中。

それだけならば頭の悪いコスプレイヤーか、カルト宗教的な団体の一人だと思われたかもしれない。

しかしその男が人ではない事は、傍から見ても明らかだった。

赤から青のグラデーションがかった艶めいた角に、背から伸びる白鳥と蝙蝠の翼がそれぞれ一対ずつ。天蓋の破れ目から覗く複数の瞳は青々と輝き、天蓋の内側を不気味に照らしていた。

明らかに人の世にいるには不釣り合いな人外。

しかし、不思議なことに誰も彼もが彼を気にかける事はなかった。

いや、気づいてすらいなかったかもしれない。

今ですら、小さい子供が悪魔の足元すれすれを横切っていたが、避けるそぶりすらなく、マルで何も見えていないような目で目当ての菓子屋に駆けこんでいった。

当然だった。悪魔の姿は人の目に捉えられていない。ましてや今、悪魔の体はガス状、アストラル粒子と魔力のみによる構成である。

素養がなければ、誰しもが彼を見る事はできない。

それは見えなければいないも同じだった。

無感動の悪魔は、迷う素振りもなく商店街を抜けていく。

ここは己の世界、魔界に繋がる───ではなく。

己の契約者の世界に来ていた。

現代社会。

奇跡も見えず、神仏もないように見える世界を外来種たる悪魔が歩く。

黒い裾を翻し、錫杖の金属飾りが鳴る音だけがしゃんしゃんと響く。

町から外れた精神病院。どこか年代を感じさせる古めかしい壁のそこに目的の人物がいる。

悪魔は躊躇うことも無く白の十字の刻まれた建物へと侵入していく。

開放病棟。

建物内は外よりも涼しかった。

歩き回る看護師と、青白い顔の患者達がチラホラと見える。

精神に見えぬ外傷を負った者が療養に来るためか、陰鬱さの印象は拭えない。

それでも病室から出ている者は比較的息がしやすいようで、歓談や趣味に耽る者も見かけた。

看護師達の尽力の元、清潔で明るい室内環境が維持されているのもあり、落ち着いた雰囲気が漂っている。

うち、一人。

眼鏡をかけた地味な顔つきの少年が悪魔を見て不思議そうにした。見えている。

素質が高いのか、あるいは病で一時的にこちら側に近いだけなのかは分かり兼ねる。

黒髪の、どこか膿んだ目をした草臥れた子供だった。手足が細く、いくつかの手当された傷が見受けられる。伸びた首回りの掻き傷跡は、一日二日でついたものではない。

ここに居るということは、何かしら問題のある子供なのだろう。読書の途中だったのか、懐かしい青い鳥の文庫本が開かれていた。

病院にいるには似つかわしくない悪魔の姿に訝しげにしていても騒がないのは、妄想や幻覚を疑っているからだろう。近くには看護師がいて、チラチラと子供を伺っているのが見える。それも含めて、騒ぎ立てにくいのか。

悪魔は少しだけ天蓋ごと首を傾げて、会釈をした。

彼は何も言わず、ただじっとこちらを見るだけだ。何もうつしていないような目で、眼鏡越しの現実と幻覚を見極めようとしている。

やがてこの世界の常識が勝ち、現実ではないと自己判断したようだった。

悪魔へ挨拶も返さずぷい、とそっぽをむく。意識は手元の本の世界へ戻って行った。

それを見届けると、悪魔は病棟内を歩きだした。

向かう先は隔離病棟。

本来であれば担当看護師達が施錠をしっかりとしているはずの病棟入口。

分厚い扉に手を当てて、悪魔はするりと内側へと入り込んだ。

開放病棟と比べて、明らかに空気が澱んでいた。どことなく、薬臭い。陰鬱さに拍車がかかっている。

閉ざされた病室の並ぶ廊下は物々しく、刑務所を思わせる重苦しさがあった。

檻の意味合いは患者をただ外界から引き離すだけではなく、保護も兼ねている。

それでもここに閉じ込められる患者の内、何割かは本人の意思を無視したものである。そう思うと真っ当な連中がここを忌避するのも当然であった。

扉を貫通して微かに聞こえる叫び声、物の倒れる音。扉を叩く音。

様々な音を無視しながら、悪魔はゆっくりと目的の人物を探して歩いていった。悪魔の黒い背中が通った後には、どことなく腐ったような、酸いの混じる甘い匂いが残る。不安を煽る騒がしさは、彼の通った道になぞるように静寂に飲み込まれて行った。

元より精神面に重大な不安を抱える者の集いだ。無感動の悪魔の権能に抗う術などありはしまい。患者たちが緩やかに自室に崩れ落ちて、床の上で転がるのに一呼吸もいらない。悪魔の残り香だけで充分だった。

悪魔は扉のプレートを一枚一枚確認していった。

そう時間もかからず、『行木』というプレートを見つける。

ここに用があった。ここにしかなかった。

施錠された二重扉の内側へと入っていく。

部屋の中は、きわめてシンプルだ。

ベッドや、着替え用のクローゼット、手洗い場。窓は嵌め殺しの構造で開ける事はできず、その上に柵が設けられている。壁や床が柔らかく、調度品の角は丸められている。気遣いを感じつつも、なんとなく圧迫感のある部屋だった。

紐状や刃物類はなく、自傷行為につながるようなものは本来は許可がなければ持ち込めない。ベッドの上には白く細い壮年の女性が横たわっている。

身体拘束はされておらず、やつれた頬に黒髪がかかり、うっすらと開いた目の下には濃いクマがあった。

行木直生の母親だった。精神を病み、長い間ここに入院している。

悪魔が権能を垂れ流したままのせいで、動く気力もないのだろう。奪われ続けて考える事さえ放棄した有様は、ある意味では近年で最も彼女にとって穏やかな時間かもしれなかった。

それは悪魔が姿を現しても変わらず、彼女は悪魔を眺めても特に大きなリアクションを見せる事はない。

悪魔はそれをいいことに、のんびりと彼女を眺めた。

みすぼらしい女だな、と思う。窶れて、病んで、酷く草臥れて膿んでいる。ベッドの上でこうして無気力に横たわっていると、打ち上げられた魚の死骸のようにも見えた。

「なるほど」

悪魔は天蓋下の顎に触れた。白い爪先が、褐色の肌を掻く。

「行木はお父様似ですね」

嘯く声に、明確に。

彼女から反応があった。

指一本動かせるような状態でもないにも関わらず、瞼が震えて瞳が動いた。

否定したかったのかもしれない。

あるいは、肯定がしたかったのかもしれない。

分からない。悪魔には。人の、母親の気持ちなど。

ただ漠然と得た感想を口に出しただけで、傷つけている自覚もなかった。実る作物の為に雑草を引き抜くような、ただそんな心地に過ぎない。

契約者がどうでもいいとしたものを、己の一存で好きにするだけだ。

それでもその瞳に惹かれて、不思議そうに眺めていた。ここまでかれ果てておきながら、何を隠し持っているのかを気にかけた。皺の多い、気苦労ばかりしてきたのだろう目元はどこかしら彼に似ている。

そんな行木の母の顔に、大きな黒い手が重なって。

痩せてたるんだ瞼を丁寧に閉じさせて。

それで。

それで。

『――次のニュースです、■■県は■■日、■■市にある■■精神病院に入院中の■0代女性患者が行方不明となったと発表しました。女性患者のご家族とも連絡が取れず、警察はなんらかの事件に巻き込まれた可能性を視野にいれ───』

血袋3つ。感情の石1つ。呻きもせず並んでいる。